医療事務の仕事は、安定しているというイメージを持つ方が多い一方で、「AIに代替されるのでは?」「将来なくなるって本当?」といった不安の声も聞かれます。

結論から言うと、医療事務の仕事が完全になくなることはありません。AIやテクノロジーの進化で仕事の内容は大きく変化しますが、人間にしかできない重要な役割は、今後さらに求められるようになるでしょう。

この記事では、医療事務の将来性について、不安を解消しながら詳しく解説していきます!

AIが担う業務と人間が担う業務の違い、そして将来も活躍し続けるために身につけておくべきスキルを具体的にご紹介します。

医療事務の仕事は将来なくなる?AI導入で変化する働き方

「医療事務の仕事はなくなる」と言われる背景には、テクノロジーの進化が大きく関わっています。具体的にどのような変化が起きているのでしょうか。

医療事務の現状とAI・テクノロジーの導入

近年、医療機関では業務効率化のために様々なシステムが導入されています。

- 電子カルテシステム:患者さんの情報や診療記録をデータとして一元管理し、医師や看護師がリアルタイムで情報を共有できます。

- オンライン診療システム:スマートフォンやパソコンを通じて、自宅にいながら診察や処方箋の受け取りが可能になります。

- 自動精算機:会計窓口での待ち時間を短縮し、現金やクレジットカードでの支払いを患者さん自身が行うことができます。

- 音声認識システム:医師が話した内容を自動でテキスト化し、カルテ入力の負担を軽減します。

これらのシステムは、これまで医療事務が行っていた受付や会計業務、データ入力などを自動化・効率化するものです。

医療事務の仕事が「なくなる」と言われる理由

AIやIT技術の導入が進むことで、以下のような業務は将来的になくなる可能性が指摘されています。

- 簡単なデータ入力業務:患者情報の登録、住所変更など

- 定型的な電話応対:自動音声応答システム(IVR)が対応

- 会計業務:自動精算機の普及による窓口業務の減少

- レセプト作成業務:AIによる自動チェック機能の向上

これらは、マニュアル化しやすく、ルールに沿って正確に処理することが求められる業務です。AIが得意とする分野であるため、「医療事務の仕事がなくなる」という声が上がる一因となっています。

AIが担う業務と、人間に残る業務の線引き

しかし、AIがすべての業務を代替できるわけではありません。医療事務の業務は、大きく分けて**「定型業務」と「非定型業務」**の2つに分類できます。

| AIが担う定型業務 | 人間が担う非定型業務 |

| 受付(自動受付システム) | 窓口での状況判断(体調が優れない方への対応など) |

| 会計(自動精算機) | クレーム対応(会計内容への質問、待ち時間に関する不満など) |

| データ入力(音声認識システム) | 患者さんとのコミュニケーション(不安な気持ちに寄り添うなど) |

| レセプトチェック(自動点検システム) | 医師・看護師との連携(情報共有、業務調整) |

このように、AIは正確なデータ処理や効率化を担う一方、状況に応じて柔軟な判断が求められる業務や、感情を伴うコミュニケーションは、今後も人間が中心となって担っていくことになります。

まずは無料で【≫医療事務専門校『日本医療事務協会』】に登録してみる!

- 無理せずに医療系の資格を取れる

- 安価な通信講座で資格を取れる

- 1か月以内の短期間で資格取得できる

- 初学者に分かりやすい教材を探せる

【結論】医療事務の仕事は将来もなくならない!高まる需要とは

先ほども述べた通り、医療事務の仕事が完全になくなることはありません。むしろ、これからの時代に求められる医療事務は、より専門性が高く、やりがいのある仕事へと変化していくでしょう。

なぜ医療事務は「なくならない」と言えるのか?

その理由は、以下の3つに集約されます。

- 患者さんへの「おもてなし」は人間ならでは:患者さんは身体的な不安だけでなく、精神的な不安も抱えています。医療事務の丁寧な声かけや温かい笑顔は、患者さんに安心感を与える上で不可欠です。AIにはできない、共感力やホスピタリティは、今後ますます重要になります。

- イレギュラーな事態への対応力:医療現場では、予期せぬ事態が日常的に発生します。急患の対応、システムの不具合、患者さんからの複雑な質問など、マニュアルにはない状況への臨機応変な対応力は、人間ならではの強みです。

- 医療事務の業務範囲は多岐にわたる:医療事務の仕事は受付・会計だけではありません。電話対応、病棟クラーク、オペ室での事務、医師事務作業補助など、多岐にわたります。病院の規模や診療科によっても業務内容は異なるため、全ての業務をAIに代替させるのは現実的ではありません。

少子高齢化社会でさらに高まる医療事務の需要

日本は、今後も少子高齢化が進行します。高齢者が増えることで、医療の需要は必然的に高まります。

- 慢性疾患を持つ高齢者の増加:定期的な通院や、複数の診療科を受診するケースが増えます。

- 介護医療の需要拡大:高齢者の在宅医療や介護施設での医療事務の役割も重要になります。

- 医療機関のDX推進:複雑化する医療制度やITシステムを円滑に運用するために、専門的な知識を持つ医療事務の存在は不可欠です。

このように、医療事務の業務はなくなるどころか、むしろ需要はさらに高まっていくと考えられます。

医療現場で求められる役割の変化

これからの医療事務は、「医療のスペシャリスト」としての役割が求められるようになります。

| 過去の医療事務 | これからの医療事務 |

| 作業者<br>・受付や会計といった定型業務をこなす | 専門家<br>・診療報酬の知識を活かして医療機関の経営をサポート |

| 事務員<br>・医師や看護師のサポート役 | 調整役<br>・多職種間の連携を円滑にするチームの一員 |

| マニュアル対応<br>・決められたルールに沿って業務を行う | 臨機応変な対応<br>・患者さんや医療従事者の状況を察知し、行動する |

単純な事務作業から一歩踏み出し、医療機関の運営を支える重要なポジションへと役割が変わっていくのです。

\医療事務の資格の全てがここにある!/

医療事務として将来も活躍するために!生き残るためのスキル

将来も医療事務として活躍し続けるためには、変化に対応できるスキルを磨くことが不可欠です。

1. 専門性を高めるITスキルと新制度への学習

- ITスキル:電子カルテやレセプトコンピューター、オンライン診療システムなど、多様なITツールをスムーズに使いこなす能力は必須です。新しいシステムが導入されるたびに、積極的に学習する姿勢が求められます。

- 制度への知識:診療報酬改定は2年に1度行われ、医療制度は常に変化しています。専門性を高めるためにも、最新の情報を常にキャッチアップし、**診療報酬やDPC(診断群分類別包括評価)**といった専門知識を深めることが重要です。

2. 変化に対応する柔軟性と学習意欲

- 変化に対応する力:AIやIT技術が進化する現代では、新しいシステムや働き方が次々に生まれます。これまで慣れ親しんだやり方だけでなく、新しい業務フローや技術に柔軟に対応できる力が求められます。

- 学習意欲:医療事務の仕事は、一度資格を取れば終わりではありません。医療制度やIT技術は絶えず進化するため、ITスキルや新制度への勉強を日常的に行うことが、プロとして活躍し続けるための鍵となります。

3. 人間ならではのコミュニケーションスキルとホスピタリティ

- コミュニケーション能力:患者さんの不安を和らげる声かけや、医師・看護師との円滑な連携を図るためのコミュニケーションは、AIには代替できません。相手の気持ちを察する力や、わかりやすく説明する力は今後さらに重要になります。

- 接遇力(ホスピタリティ):医療事務は、病院の顔となる存在です。受付や窓口での丁寧な対応、温かい笑顔は、患者さんの満足度を大きく左右します。コミュニケーションや接遇力を高める研修への参加も、プロ意識を高める上で非常に有効です。

これらのスキルを磨くことで、あなたは「誰にでもできる事務員」ではなく、「あなたにしかできない専門家」へとステップアップできるでしょう。

活躍できる医療事務の転職をするならエージェントを活用するべき!

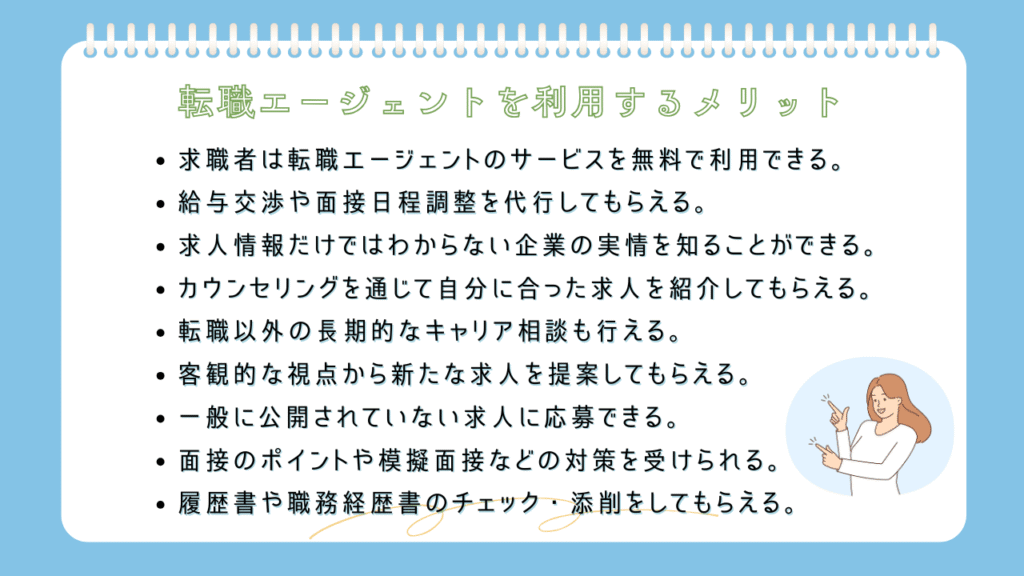

転職エージェントを活用することで、就職、転職活動を効率的に進めることができ、成功の可能性を高めることができます。

就職、転職活動は多くの時間と労力を要しますが、エージェントのサポートを受けることで、よりスムーズに進めることが可能です。

転職エージェントはなぜ無料なの?

- 企業からの報酬

- 転職エージェントは、求職者が企業に採用された際に、その企業から報酬を受け取ります。この報酬は、採用された求職者の年収の一定割合(通常は20%〜30%)に相当します。このため、求職者から直接料金を取る必要がなく、無料でサービスを提供できるのです。

- 大量の求職者の獲得

- 転職エージェントは、多くの求職者をサポートすることで、企業からの報酬を最大化しようとします。無料でサービスを提供することで、より多くの人が利用しやすくなり、エージェント自身のビジネスモデルを強化することができます。

- 求職者のニーズに応える

- エージェントは、求職者のニーズに応じて最適な求人を提案し、履歴書の添削や面接対策などのサポートを行います。これにより、求職者がより良い職を見つける手助けをし、成功報酬を得ることができます。

- 情報提供とネットワークの活用

- 転職エージェントは、業界の情報や求人情報を持っており、そのネットワークを活用して求職者に価値を提供します。無料でサービスを提供することで、求職者との信頼関係を築き、より多くの案件を獲得することができます。

このように、転職エージェントは企業からの報酬を基盤にしているため、求職者には無料でサービスを提供することが可能です。

これにより、求職者は気軽にサポートを受けながら、自分に合った職を見つけることができます。

エージェントの利用の流れ

まずは、希望する転職エージェントのウェブサイトから申し込みを行います。

登録は簡単で、必要な情報を入力するだけです。

エージェントとの面談が行われます。

この際に、応募書類の添削やキャリアの方向性についてのアドバイスを受けることができます。

自分の希望や不安をしっかりと伝えることが重要です。

あなたの希望に合致した求人が紹介されます。

興味のある求人には、エージェントを通じて応募が可能です。

面接対策や日程調整など、選考過程でもサポートを受けることができます。

特に、面接前の対策は心強いものです。

内定が決まった際には、条件交渉のアドバイスも受けられます。

自分に合った条件で入社できるようサポートしてくれます。

新しい職場への入社が決まった場合、退職交渉へのアドバイスも受けられます。

円満に現在の職場を退職し、新たなスタートを切るための支援をしてくれます。

複数のエージェントに登録することの重要性

エージェントを利用する際は、複数のエージェントに登録することをお勧めします。

各エージェントには得意な業種や職種があるため、相性の良いキャリアアドバイザーと面談することで、より効果的なサポートを得ることができます。

転職活動が効率化されて、成功の可能性が高まるのはすごくありがたいね!

自分に合ったエージェントを見つけることで、転職活動をさらにスムーズに進めることができるでしょう。

転職を考えている方は、ぜひエージェントの利用を検討してみてください。

専門的なサポートを受けることができるため、安心して転職活動を進めることができます。

- 退職を考えているが、直接話すのが難しい人…上司や同僚との対話が苦手な人にとって、代行サービスはスムーズな退職をサポートします。

- 時間がない人…忙しくて退職手続きを自分で行う時間がない方に、専門的なサポートを提供します。

- トラブルを避けたい人…退職時にトラブルや揉め事を避けたい人にとって、プロの手を借りることで安心できます。

- 退職理由に配慮が必要な人…特別な事情がある場合、代行サービスを利用することで配慮を得られます。

- 退職後の手続きをスムーズに進めたい人…退職後の手続きや次のステップに集中したい方にも適しています。

\安心安全な退職をサポート/

まとめ:将来を見据えたキャリアプランで医療事務のプロを目指そう

AIやテクノロジーの進展で医療事務の働き方は変わっても、「人」にしかできない役割やサポートの需要は今後も続きます。

デジタル時代を逆手に取り、幅広いスキルを磨くことで、これからも活躍できる“医療事務のプロ”を目指しましょう。

- ITスキルや新制度への勉強を日常的に行う。

- コミュニケーションや接遇力を高める研修への参加。

- 自身のキャリアプランを明確にする。

医療事務は、人の役に立ちたいという思いを形にできる、非常にやりがいのある仕事です。変化を恐れず、常に学び続ける姿勢を持つことで、将来にわたって医療現場で欠かせない存在として活躍できるはずです。