結論から言うと、医療事務の男性が「辞めたい」と感じる背景には、女性が多い職場環境での人間関係の課題、キャリアパスの不明瞭さ、給与水準への不満など、多岐にわたる要因が考えられます。

また、医療事務の仕事自体は今後も一定の需要が見込まれる一方で、AIやDXの進展により業務内容の変化や新たなスキルが求められる可能性も指摘されています。

本記事では、医療事務の男性が抱える「辞めたい」という思いの真の原因を深掘りし、具体的な理由を明らかにします!

さらに、医療事務職の将来性について多角的に分析し、男性がこの職種でキャリアを築いていくための展望や、市場価値を高めるためのヒントを提示します。

これらの情報を踏まえ、男性医療事務員が自身のキャリアを再考し、前向きな選択をするための具体的な道筋を示すことを目指します。

その選択肢として転職がありますが、【理想的な求人】はすぐに埋まってしまう可能性があります…。もし就職や転職を考えている方は、こちら≫で詳細をすぐに見れますので、興味がある方はどうぞご覧ください!

第1章:男性医療事務員が「辞めたい」と感じる理由は特有の職場環境にあった

冒頭でも言いましたが、医療事務の男性が「辞めたい」と感じる背景には、女性が多い職場環境での人間関係の課題、キャリアパスの不明瞭さ、給与水準への不満など、多岐にわたる要因が考えられます。

この章では、男性医療事務員が抱える辞職の理由を、女性中心の職場環境、キャリアアップの機会の少なさ、給与水準への不満、男性ならではの働きづらさ、そして世間からの評価の低さという5つの側面から深掘りし、その実情を詳しく解説していきます。

1-1.女性中心の職場環境における人間関係の課題

女性中心の職場環境は、男性医療事務員にとって人間関係の構築や居心地の悪さにつながることがあります。

医療事務の現場は、圧倒的に女性が多い職種です。そのため、男性が少数派であることによる特有の人間関係の課題が生じやすい傾向にあります。

「女性社会」特有のコミュニケーションギャップ

女性特有のコミュニケーションスタイルや文化に戸惑いを感じ、孤立感や疎外感を抱く男性医療事務員が少なくありません。

多くの女性が集まる職場では、非言語的なコミュニケーションや共感を重視する傾向が強く見られます。例えば、休憩時間の雑談やプライベートな話題が人間関係を円滑にする上で重要視されることがあります。男性の中には、そうした会話の輪に入りづらかったり、何を話せば良いか分からなかったりする方もいらっしゃるでしょう。

- 休憩時間、女性社員たちが盛り上がっている会話に男性だけが入れず、孤立感を感じる。

- 些細な報連相が口頭で行われ、男性だけ情報共有から漏れてしまうことがある。

- 女性同士のグループ内で意見がまとまっており、男性が発言しにくい雰囲気を感じる。

こうしたコミュニケーションのすれ違いは、男性医療事務員が職場に「居場所がない…」と感じる大きな要因となることがあります。

キャリアパスや評価制度への不透明感

女性が多い職場において、男性医療事務員のキャリアパスや評価基準が不明確であると感じるケースがあり、将来への不安を抱くことがあります。

女性が多く働く職場では、結婚や出産といったライフイベントがキャリアに影響を与えることが多く、それらを考慮した人事制度が構築されている場合があります。一方で、男性のキャリアパスについては明確なモデルケースが少なく、どのように評価され、昇進していくのかが見えにくいと感じることがあります。

- 女性が多い職場では、能力よりも人間関係や協調性が評価の基準となり、男性が正当に評価されていないと感じる。

- 昇進や昇給の基準が曖昧で、自身のキャリアアップが見通せない。

- 管理職のポストが女性で占められており、男性がキャリアアップするイメージが湧かない。

キャリアパスの不透明さは、男性医療事務員が自身の成長や将来の展望を描きにくくし、モチベーションの低下につながる可能性があります。

1-2.キャリアアップの機会の少なさと将来への不安

医療事務の仕事は、専門性が高い一方で、キャリアアップの選択肢が限られていると感じ、将来への不安を抱く男性医療事務員が少なくありません。

医療事務の業務は、レセプト作成や患者対応など、専門的な知識とスキルが求められます。しかし、その専門性がゆえに、他の業種へのキャリアチェンジが難しいと感じたり、この職種内でのキャリアアップの道筋が見えにくいと感じたりすることがあります。

昇進・昇給の頭打ちとモチベーションの低下

医療機関の組織体制や給与体系によっては、医療事務員の昇進や昇給に限界があり、モチベーションの維持が難しくなることがあります。

多くの医療機関では、医療事務の役職は限られており、主任や係長といった役職に就ける人数も限られています。また、給与体系も年功序列や一定の評価基準に基づいており、大幅な昇給が見込めないと感じることがあります。

- 長年勤務しても、給与がほとんど上がらず、同年代の友人と比較して経済的な不安を感じる。

- 役職に空きがなく、自分がどれだけ頑張っても昇進できない状況に直面する。

- 業務量が増えても、それが給与に反映されず、やりがいを感じられなくなる。

昇進や昇給の頭打ちは、男性医療事務員の働く意欲を削ぎ、より良い待遇やキャリアアップを求めて転職を考えるきっかけとなることがあります。

専門性の向上やスキルアップの機会の不足

医療事務の業務は定型的であることが多く、新たなスキルを習得する機会や専門性を深める場が少ないと感じ、自身の成長に限界を感じることがあります。

医療事務の業務は、正確性と効率性が求められるため、ルーティンワークが多くなりがちです。新しいシステム導入や法改正などによる知識のアップデートはありますが、それ以外に自ら専門性を高めていける機会が少ないと感じることがあります。

- 日々の業務に追われ、医療情報技師や診療情報管理士といった上位資格の取得に踏み出せない。

- 新しい医療制度やシステムについて学ぶ機会が少なく、自身の知識が古くなっていると感じる。

- より高度な分析やコンサルティング業務に携わりたいと思っても、その機会がない。

スキルアップの機会の不足は、男性医療事務員が自身の市場価値の向上に不安を感じ、将来への閉塞感を抱く原因となることがあります。

1-3.給与水準への不満と仕事内容のミスマッチ

医療事務の給与水準が低いと感じることや、仕事内容と自身のやりたいこととの間にギャップがあることは、男性医療事務員が辞職を考える大きな理由となります。

男性は、家族を養う責任や将来のライフプランを考慮する上で、給与水準を重視する傾向があります。また、自身の能力や志向と仕事内容が合致しない場合、やりがいを感じにくくなることがあります。

業務量と給与のバランスへの不満

医療事務の業務は多岐にわたり、責任も重いにもかかわらず、その業務量や責任に対して給与が見合っていないと感じる男性医療事務員が少なくありません。

窓口対応、レセプト作成、カルテ管理、電話応対など、医療事務員の業務は多岐にわたります。繁忙期には残業も多く、精神的な負担も大きくなることがあります。それにもかかわらず、給与が思ったほど高くないと感じることで、不満が募ります。

- 残業が多いにも関わらず、残業代がきちんと支払われない、もしくはみなし残業でまかなわれている。

- 責任の重いレセプト業務を任されているにもかかわらず、給与が新人とほとんど変わらない。

- 患者からのクレーム対応など精神的なストレスが多いにもかかわらず、手当などが少ない。

業務量と給与のアンバランスは、男性医療事務員が自身の労働に対する正当な対価を得られていないと感じ、不公平感を抱く原因となります。

ルーティンワークへの飽きややりがいの喪失

医療事務の業務は定型的で繰り返しが多いため、仕事に飽きを感じたり、自身のスキルや能力が十分に活かされていないと感じたりすることがあります。

毎日同じような患者対応やデータ入力、書類作成が続くことで、刺激がなく、成長を感じられないと感じる男性医療事務員もいます。より創造的で多様な業務に携わりたいという願望を持つ方にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。

- 毎日同じようなレセプト作成やデータ入力の繰り返しで、スキルアップしている実感がない。

- もっと患者さんと深く関わり、医療に貢献したいと思っても、事務的な業務が中心でやりがいを感じられない。

- 自分のアイデアや提案が業務改善に活かされる機会が少なく、モチベーションが上がらない。

ルーティンワークへの飽きややりがいの喪失は、男性医療事務員が「このままで良いのか」と自問自答し、新たな挑戦を求めるきっかけとなることがあります。

1-4.男性ならではの「働きづらさ」を感じる瞬間

女性中心の職場環境において、男性医療事務員は体力的な負担や精神的なストレス、周囲からの偏見など、男性ならではの働きづらさを感じることがあります。

医療事務の仕事は、一見するとデスクワーク中心に見えますが、実際には体力的な負担や精神的なストレスを伴うことも少なくありません。また、医療事務という職種に対する世間のイメージから、男性ならではの葛藤を抱えることもあります。

体力的な負担や精神的なストレス

医療事務の仕事は、患者対応における精神的な負担や、時には体力的な負担も伴うことがあり、それらが男性にとっての働きづらさにつながることがあります。

患者からのクレーム対応や緊急時の対応、時には患者の誘導や移動の手伝いなど、体力や精神力を要する場面も存在します。男性は、そうした場面で頼られることも多く、責任を感じやすい傾向にあります。

- 体調の悪い患者さんや、高齢者の介助で体力を使うことがある。

- 怒鳴りつける患者さんや理不尽な要求をする患者さんへの対応で、精神的に疲弊する。

- 職場の人間関係のストレスを男性一人で抱え込み、相談相手が見つからない。

体力的な負担や精神的なストレスは、男性医療事務員の心身の健康に影響を与え、長期的に働き続けることへの障壁となることがあります。

周囲からの偏見や自身のアイデンティティとの葛藤

医療事務が女性の仕事というイメージが根強く、男性がこの職種に就いていることに対して、周囲から偏見の目で見られたり、自身のアイデンティティと葛藤したりすることがあります。

「医療事務は女性の仕事」という社会的な認識が未だに強く、友人や家族から「なぜ男性なのに医療事務なの?」と問われたり、他の職種と比較されたりすることがあります。こうした偏見は、男性医療事務員の自尊心に影響を与え、自身の選択に疑問を抱かせる可能性があります。

- 友人に仕事内容を話すと、「女性が多い職場で大変じゃない?」と心配される。

- 合コンなどで職業を話すと、相手の反応が薄かったり、興味を持たれないと感じる。

- 「男性なのに医療事務なんて」といった陰口を聞き、職場での居心地が悪くなる。

周囲からの偏見や自身のアイデンティティとの葛藤は、男性医療事務員が自信を失い、職場での孤立感を深める原因となることがあります。

1-5.世間からの評価も低い

医療事務という職種は、社会的な認知度が低いことや、専門性が十分に理解されていないことから、世間からの評価が低いと感じる男性医療事務員が少なくありません。

医療機関において重要な役割を担っている医療事務ですが、一般の人々からはその業務内容や専門性が十分に理解されていないことがあります。特に、医療事務というと「受付の人」程度の認識しかない場合も多く、その専門性や責任の重さが見過ごされがちです。

医療事務の仕事は、医療現場を裏で支える重要な役割を担っているにもかかわらず、その専門性や責任の重さが一般には認識されにくい傾向にあります。

医療事務は、医療費の計算やレセプト作成、カルテ管理、患者対応など、多岐にわたる専門知識と正確性が求められる業務です。しかし、医療の最前線で働く医師や看護師に比べて、その専門性が一般の目に触れる機会が少ないため、社会的な評価も低いと感じることがあります。

- 家族や友人に仕事内容を説明しても、「簡単な事務作業でしょ?」と軽く見られることがある。

- 医療機関のウェブサイトなどで、医療事務の業務内容が詳しく紹介されていないため、自身の仕事の重要性が伝わらないと感じる。

- 他業種の友人と給与や待遇を比較した際に、自身の仕事が社会的に評価されていないと感じる。

世間からの評価の低さは、男性医療事務員の仕事への誇りやモチベーションを低下させ、自身のキャリア選択への後悔につながる可能性がありますね…。

\相談するだけでも絶対の価値がある!/

現在の医療事務のしごと能力プロフィール仕事価値観を表形式でまとめました。現在の職業と比較したい場合は厚生労働省職業情報提供サイトより確認ができます。※5点満点中

| 価値観 | スコア |

|---|---|

| 達成感 | 3.2 |

| 自律性 | 3.1 |

| 専門性 | 3.5 |

| 自己成長 | 3.5 |

| 社会的認知・地位 | 2.9 |

| 奉仕・社会貢献 | 3.5 |

| 良好な対人関係 | 3.4 |

| 労働安全衛生 | 3.5 |

| 私生活との両立 | 3.5 |

| 雇用や生活の安定性 | 3.5 |

| 報酬や収入 | 2.6 |

全体的なスコアが平均的に低いというのもありますが、対人関係のスコアはそこまで低くはないですけどね…。

第2章:医療事務の将来性は?男性が活躍できる可能性とキャリアパス

医療事務の仕事は、安定した需要が見込まれる一方で、医療業界全体の変化に伴い、求められるスキルやキャリアパスも多様化しています。この章では、男性医療事務員が今後の医療業界でどのように活躍できるのか、その将来性と具体的なキャリアパスについて詳しく解説します。

2-1.医療事務職の現状と今後の需要予測

医療事務は、医療機関の運営に不可欠な役割を担っており、その需要は今後も継続すると考えられています。しかし、社会の変化や技術の進歩により、求められる業務内容やスキルは変化していくでしょう。

高齢化社会における医療事務の必要性

高齢化が進む日本では、医療機関を受診する患者さんの数が増加し、医療費も増加の一途をたどっています。この状況において、医療事務の役割はますます重要性を増しています。

日本の高齢化は加速しており、それに伴い医療サービスへのニーズも拡大しています。医療機関の数や規模が増加する傾向にある中で、円滑な医療提供体制を維持するためには、患者さんの受付から会計、レセプト作成までを担う医療事務員の存在が不可欠です。

例えば、高齢の患者さんが増えれば、診療予約の管理や保険証の確認、複雑な医療費の説明など、より丁寧な対応が求められます。また、介護保険制度との連携など、事務処理も複雑化していくでしょう。こうした背景から、医療事務員の需要は今後も安定して推移すると考えられます。

超高齢社会である日本において、医療事務員は医療現場を支える重要な役割を担い続けるため、その必要性は今後も高まっていくでしょう。

医療DXの推進による業務の変化

近年、医療業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が加速しています。これにより、医療事務の業務内容も変化し、新たなスキルが求められるようになっています。

医療DXの推進により、電子カルテの導入やオンライン診療の普及、AIを活用したレセプト点検などが進んでいます。これにより、これまで手作業で行っていた業務が自動化されたり、効率化されたりする一方で、デジタルツールを使いこなす能力や、より高度な情報管理能力が求められるようになります。

例えば、電子カルテシステムに迅速かつ正確に情報を入力したり、オンライン診療の予約システムをスムーズに操作したりするスキルは必須となるでしょう。また、AIがレセプト点検を行うようになったとしても、最終的な確認や、AIでは判断できない複雑なケースへの対応は人間が行う必要があります。

医療DXの進展は医療事務の業務に変化をもたらしますが、デジタル技術を積極的に活用し、柔軟に対応できる医療事務員は、今後も高い需要を維持できるでしょう。

2-2.男性医療事務員が市場価値を高めるためのスキル

医療事務の仕事でキャリアを築き、将来にわたって活躍するためには、変化する医療業界に対応できるスキルを身につけることが重要です。特に男性医療事務員が市場価値を高めるためには、以下のスキルが有効です。

専門知識(レセプト、医療法規など)の深化

医療事務の核となる専門知識を深く理解し、常に最新の情報を学ぶ姿勢が、男性医療事務員の市場価値を高める上で不可欠です。

医療事務の業務において、レセプト作成や医療法規に関する知識は、正確な医療費請求を行う上で最も重要な要素です。これらの知識は頻繁に改正されるため、常に最新の情報をキャッチアップし、適切に業務に反映させる必要があります。深い専門知識を持つことで、複雑な症例のレセプト作成や、診療報酬改定への対応など、他の医療事務員では対応が難しい業務をこなせるようになります。

例えば、診療報酬改定のたびに新たな点数や算定要件が追加されますが、これらの情報をいち早く把握し、院内で共有したり、疑問点を解決したりできる医療事務員は、非常に重宝されます。また、DPC(Diagnosis Procedure Combination)のような包括評価制度を導入している病院では、病名や治療内容によって報酬が変わるため、専門的な知識がより一層求められます。

医療事務の専門知識を深化させることは、男性医療事務員が他の医療事務員と差別化を図り、より高度な業務を任される存在となるための重要なステップです。

ユーキャンの医療事務講座を通じて医療事務認定実務者(R)資格を取得することは、医療業界でのキャリアを築く上で非常に有意義なステップとなります。

\そのほかの医療事務の資格はここ!/

ITスキル(電子カルテ、データ分析など)の習得

医療DXが進む現代において、ITスキルは医療事務員にとって必須の能力となりつつあります。特に男性医療事務員は、その論理的な思考力を活かして、IT分野で強みを発揮できる可能性があります。

電子カルテシステムの操作はもちろんのこと、データ入力、情報管理、さらにはデータの集計や分析といったスキルが、今後の医療事務には求められます。例えば、病院経営において、患者さんの受診動向や診療科別の収益状況を分析するデータ分析能力は、経営改善に直結するため、非常に価値があります。

具体的には、ExcelやAccessなどの基本的なOfficeソフトのスキルはもちろん、病院独自のシステムや電子カルテシステムの操作に慣れること、さらには統計ソフトやBIツールなどのデータ分析ツールを使いこなすことが挙げられます。これらのスキルがあれば、業務の効率化だけでなく、経営層への情報提供や提案など、より戦略的な業務にも関与できるようになります。

高度なITスキルは、男性医療事務員が単なる事務作業に留まらず、医療機関の経営に貢献できる人材へとステップアップするための強力な武器となるでしょう。

コミュニケーション能力とマネジメント能力の向上

医療事務の仕事は、患者さんや他の医療スタッフとの円滑なコミュニケーションが不可欠です。また、将来的に管理職を目指すのであれば、チームをまとめるマネジメント能力も重要になります。

患者さんからの問い合わせやクレームへの対応、医師や看護師との連携など、医療事務員の業務は多岐にわたるコミュニケーションを伴います。特に男性医療事務員は、冷静な判断力と論理的な説明力で、患者さんやスタッフとの信頼関係を築くことができます。また、チームリーダーや主任といった立場を目指すのであれば、業務の割り振りや部下の育成、問題解決など、チームを円滑に運営するマネジメント能力が求められます。

例えば、患者さんからの難しい質問に対しても、専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧に説明できる能力は、患者さんの満足度向上につながります。また、チーム内で意見の対立があった際に、公平な立場で話し合いを促し、解決へと導くリーダーシップは、職場の雰囲気を良くし、生産性向上に貢献します。

高いコミュニケーション能力とマネジメント能力は、男性医療事務員が職場内外で信頼され、キャリアアップを実現するための重要な要素となります。

2-3.男性医療事務員が描ける具体的なキャリアパス

男性医療事務員が将来的に「辞めたい」と思わないためには、具体的なキャリアパスを描き、目標を持って働くことが大切です。医療事務の経験を活かし、様々なキャリアを築くことが可能です。

管理職への昇進

医療事務の現場で経験を積み、専門知識やマネジメント能力を身につけることで、医療機関内の管理職としてキャリアアップを目指すことができます。

医療機関では、医療事務部門を統括する「医療事務主任」や「医事課長」などの役職があります。これらの役職は、レセプト業務全体の管理、スタッフの育成、勤務シフトの作成、他部署との連携など、幅広い業務を担います。男性医療事務員は、そのリーダーシップや冷静な判断力を活かして、管理職として活躍できる可能性を秘めています。

例えば、医療機関の経営層と連携し、医事課の業務改善プロジェクトを推進したり、スタッフの教育研修プログラムを企画・実行したりするなど、自身の裁量で大きな仕事に携わる機会が増えます。これにより、業務の効率化や収益向上に直接貢献できるようになり、より大きなやりがいを感じられるでしょう。

管理職への昇進は、男性医療事務員が自身の経験とスキルを最大限に活かし、組織の中核を担う存在として活躍できる魅力的なキャリアパスです。

専門分野への特化(DPC、病名管理など)

医療事務の幅広い業務の中から、特定の分野に専門特化することで、自身の市場価値を高め、より高度な業務に携わることができます。

医療事務の仕事は、受付・会計業務だけでなく、レセプト作成、病名管理、DPC業務、医療クラーク業務など、多岐にわたります。その中でも、特に専門性が高いDPC業務や病名管理、あるいは医事課の中でも特定の診療科に特化することで、その分野のエキスパートとして評価されるようになります。専門性を深めることで、より複雑な案件に対応できるようになり、他の医療事務員にはない付加価値を生み出すことができます。

具体的には、DPC病院での勤務経験を積んでDPCコーディングの専門家になったり、がん登録や地域連携などの業務に特化して、専門的な知識とスキルを身につけたりすることが挙げられます。これらの専門知識は、医療機関にとって非常に価値が高く、特定の分野でのキャリアを追求することで、自身の市場価値をさらに高めることができます。

特定の専門分野に特化することは、男性医療事務員が自身の強みを活かし、医療業界におけるニッチな分野で唯一無二の存在となるための有効なキャリア戦略です。

他職種への転職(医療情報技師、医薬品開発など)

医療事務で培った知識や経験は、医療業界内の他の職種への転職、さらには異業種へのキャリアチェンジにも活かすことができます。

医療事務の経験は、医療機関の仕組みや医療費の算定方法、医療法規など、医療業界全般に関する深い知識を身につけさせてくれます。これらの知識は、医療情報システム開発企業でのシステムエンジニア、医薬品開発に関わる治験コーディネーター(CRC)や臨床開発モニター(CRA)、医療系のコンサルタントなど、様々な職種で役立ちます。また、患者対応で培ったコミュニケーション能力は、どのような業界でも通用する汎用性の高いスキルです。

例えば、医療情報技師の資格を取得し、病院のIT部門で電子カルテシステムの導入・運用に携わったり、医療系ベンチャー企業で医療データを活用した新規事業の企画開発に参画したりすることも可能です。医療事務の経験は、単なる事務処理能力だけでなく、医療現場の課題を理解し、解決策を提案できる能力として評価されます。

無料登録するだけで求人検索ができるエージェントを試してみよう!

【≫転職エージェントナビ】

【≫ハタラクティブ】

【≫WORXデジタルウーマン】

結論として、医療事務の経験は、医療業界内外の多様な職種へのキャリアチェンジを可能にする、非常に汎用性の高いスキルと知識を育むことができます!

第3章:辞めたい気持ちと向き合うための具体的なステップ

医療事務の仕事で「辞めたい」と感じた時、衝動的に行動するのではなく、一度立ち止まって自身の気持ちや状況を整理することが大切です。この章では、男性医療事務員がその気持ちと向き合い、具体的な行動に移すためのステップを詳しく解説します。

3-1.自身のキャリアを客観的に見つめ直す

「辞めたい」という気持ちが芽生えたら、まずはその感情の根源を探り、自分自身のキャリアについて客観的に見つめ直すことが重要です。漠然とした不安を具体化することで、次の行動が見えてきます。

「辞めたい理由」の深掘り

自分がなぜ「辞めたい」と感じているのかを具体的に掘り下げていくことで、本当に解決したい問題点が見えてきます。感情的な部分だけでなく、具体的な要因を特定しましょう。

例えば、単に「給料が低いから辞めたい」と感じていても、実際には「頑張りが評価されない」という不満や、「将来の生活設計に不安がある」といった漠然とした不安が隠れているかもしれません。紙に書き出す、信頼できる人に相談するなどして、具体的な理由を明確にしていきます。「人間関係がうまくいかない」のであれば、特定の人物との問題なのか、それとも職場全体の雰囲気が合わないのか、具体的に分析することで、問題解決の糸口が見つかることがあります。

「辞めたい理由」を具体的にすることで、感情に流されず、冷静に現状を分析できるようになります。これが、次に取るべき行動を明確にする第一歩となるでしょう。

「やりたいこと」の明確化

「辞めたい」というネガティブな感情だけでなく、自分が「本当は何をしたいのか」「どんな働き方をしたいのか」を明確にすることも、キャリアを見つめ直す上で非常に大切です。

例えば、医療事務として培った知識や経験を活かして、より専門性の高いDPC業務に携わりたいのか、それとも全く異なるIT業界で新しいスキルを身につけたいのかなど、自身の興味や適性、将来のビジョンを具体的に想像してみましょう。漠然と「違う仕事をしたい」と思うのではなく、具体的にどのような仕事内容で、どのような環境で、どのようなスキルを活かしたいのかを考えることで、目指すべき方向性が見えてきます。過去にやりがいを感じた仕事や、興味を持った分野について振り返ってみるのも良い方法です。

自分が「やりたいこと」を明確にすることで、感情に左右されず、具体的な目標に向かって行動するためのモチベーションが生まれます。

3-2.現状維持か、新たな道を探すか

自身の「辞めたい理由」と「やりたいこと」が明確になったら、次に考えるべきは、今の職場で改善できる点はないか、それとも新たな道を探すべきなのかという選択です。

現職で改善できる点はないか

今の職場で抱えている不満が、自身の働き方やコミュニケーションの改善、あるいは部署異動や業務内容の見直しで解決できる可能性もあります。辞める前に、一度立ち止まって考えてみましょう。

例えば、給与への不満が「評価されない」という気持ちから来ているのであれば、上司との面談で自身の貢献度をアピールしたり、具体的な成果を提示して昇給交渉をしたりする余地があるかもしれません。人間関係の悩みであれば、部署異動の希望を出したり、上司や信頼できる同僚に相談して解決策を探ったりすることも考えられます。また、ルーティンワークに飽きているのであれば、新しい業務に挑戦させてもらうよう提案するなど、自ら積極的に改善を試みることもできます。

現在の職場でできることを全て試すことで、後悔のない選択ができるだけでなく、もし退職することになったとしても、その経験が次のステップで活かされるでしょう。

情報収集とキャリアプランの再構築

現状維持が難しいと感じたり、やはり新たな道に進みたいという気持ちが強くなったりした場合、具体的な情報収集を行い、自身のキャリアプランを再構築する必要があります。

例えば、興味のある業界や職種について、インターネットで情報を集めたり、業界セミナーに参加したり、実際にその業界で働く人から話を聞いたりしてみましょう。医療事務の経験が活かせる職種だけでなく、全く異なる分野についても調べてみることで、自身の可能性が広がります。また、医療情報技師や診療情報管理士など、新たな資格取得が必要であれば、そのための学習計画を立てることも重要です。複数の選択肢を比較検討し、具体的な目標を設定することで、漠然とした不安が解消され、前向きな気持ちで行動できるようになります。

情報収集とキャリアプランの再構築は、次のステップに進むための羅針盤となります。時間をかけてじっくりと取り組むことで、後悔のないキャリア選択につながるでしょう。

転職を検討する際のポイント

もし、現状維持ではなく転職を決意した場合、具体的な転職活動を始める前に、いくつか押さえておくべきポイントがあります。特に男性医療事務員が転職を成功させるためには、戦略的なアプローチが重要です。

男性医療事務員の求人動向

男性医療事務員の求人は、女性に比べて数は少ない傾向にありますが、ニーズがないわけではありません。どのような求人があるのか、その動向を理解することが大切です。

男性医療事務員は、医療機関によっては力仕事や夜勤、緊急時の対応など、体力が必要な場面で重宝されることがあります。また、医療情報システムに詳しい、データ分析ができるといったITスキルを持つ男性は、今後さらに需要が高まるでしょう。病院規模や診療科によっても男性を歓迎する傾向があるため、そうした求人情報を重点的に探すことが有効です。一般的な求人サイトだけでなく、医療系に特化した転職サイトやエージェントを活用することで、非公開求人など、より自身の希望に合う求人に出会える可能性が高まります。

男性医療事務員としての自身の強みや適性を理解し、それを活かせる求人を見極めることが、転職成功の鍵となります。

失敗しない転職活動の進め方

転職活動は、現職の業務と並行して行うことがほとんどです。効率的かつ計画的に進めることで、失敗のリスクを減らし、希望の転職を実現できます。

まず、自己分析と企業研究を徹底的に行いましょう。自身の強みや弱み、キャリアビジョンを明確にし、応募先の企業や医療機関が求める人物像と合致するかを検討します。履歴書や職務経歴書は、これまでの経験やスキルが応募先の求める内容にいかに貢献できるかを具体的にアピールできるよう作成しましょう。面接対策としては、医療事務としての専門知識はもちろんのこと、コミュニケーション能力や問題解決能力など、汎用性の高いスキルを具体例を交えて説明できるよう準備することが重要です。

計画的な転職活動は、自身の市場価値を最大限にアピールし、理想の職場を見つけるための重要なプロセスです。

\実績のある300人以上のエージェントがサポート!/

3-3-3.キャリアアドバイザーの活用

一人での転職活動に不安がある場合や、より効率的に転職を進めたい場合は、医療業界に特化したキャリアアドバイザー(転職エージェント)の活用が非常に有効です。

キャリアアドバイザーは、非公開求人を含む豊富な求人情報を持っているだけでなく、医療事務員の転職市場の動向に詳しく、あなたの希望や経験に合った求人を的確に紹介してくれます。また、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、給与交渉など、転職活動全般にわたるサポートを受けることができます。男性医療事務員の転職に強みを持つエージェントを選ぶことで、よりきめ細やかなサポートが期待できるでしょう。客観的な視点からのアドバイスは、一人で悩むよりもはるかに建設的な解決策を導き出してくれます。

キャリアアドバイザーを賢く活用することで、男性医療事務員は自身の転職活動をより有利に進め、希望するキャリアパスを実現する可能性を高めることができるでしょう!

よくある質問(FAQ)

Q1.男性医療事務員は女性が多い職場で馴染めますか?

はい、男性医療事務員でも女性が多い職場で十分に馴染むことは可能です。

医療事務の職場は女性が多数を占める傾向にあるため、人間関係に不安を感じる男性は少なくありません。しかし、多くの職場で性別に関わらず、協調性やコミュニケーション能力が重視されます。女性が多い環境だからこそ、男性ならではの視点や発想が新鮮に受け入れられ、チームに良い影響を与えることもあります。

馴染むためのポイントとしては、まず積極的にコミュニケーションを取ることが挙げられます。休憩時間の雑談や業務中の報連相を丁寧に行うことで、徐々に信頼関係を築けるでしょう。また、相手への配慮や感謝の気持ちを忘れないことも大切です。女性特有の文化や会話に戸惑うこともあるかもしれませんが、無理に合わせようとせず、自分らしさを保ちつつ、相手を尊重する姿勢が重要です。

実際に、多くの男性医療事務員が職場で良好な人間関係を築き、活躍しています。職場によっては、男性が少数派であるからこそ、貴重な存在として歓迎されることもあります。

Q2.医療事務の給料はどのくらいですか?男性でも稼げますか?

医療事務の給料は、勤務する医療機関の規模や地域、個人の経験やスキルによって大きく異なりますが、男性でも自身の努力とキャリアプラン次第で十分に稼ぐことは可能です。

一般的に、医療事務の平均年収は300万円〜400万円程度と言われています。しかし、これはあくまで平均であり、例えばクリニック勤務と総合病院勤務では給与体系が異なることが多いです。大病院や急性期病院など、規模の大きい医療機関では、業務内容が多岐にわたり責任も重くなる分、給与水準も高くなる傾向があります。

男性が医療事務として稼ぐためには、以下の点が重要になります。

- 専門性を高める: レセプト業務のスペシャリストになる、DPC(診断群分類別包括評価)制度に精通するなど、特定の専門分野に特化することで、高い評価を得やすくなります。

- ITスキルを習得する: 電子カルテの運用やデータ分析など、医療DXの推進に貢献できるITスキルは、今後の医療機関で非常に重宝されます。

- 管理職を目指す: 医療事務の経験を積み、主任や医事課長などの管理職に昇進することで、役職手当がつき、給与の大幅なアップが期待できます。マネジメント能力やリーダーシップを発揮することで、より高い報酬を得られるでしょう。

これらの努力によって、平均以上の給与を得ている男性医療事務員も多数存在します。自身のキャリアパスを明確にし、計画的にスキルアップを図ることが、稼ぐための鍵となります。

Q3.医療事務の資格は男性でも取得した方が良いですか?

はい、男性でも医療事務の資格は取得することをおすすめします。

医療事務の仕事に就く上で、必須の国家資格は存在しませんが、民間の医療事務関連資格は数多く存在します。これらの資格は、医療事務の基本的な知識やスキルを習得していることの証明となり、特に未経験者や男性が医療事務を目指す上で大きなアピールポイントとなります。

資格取得のメリットは以下の通りです。

- 知識の体系的習得: レセプト作成、診療報酬請求、医療法規など、医療事務に必要な専門知識を体系的に学ぶことができます。

- 就職・転職に有利: 資格を持っていることで、採用担当者に「医療事務の仕事に対する意欲と基本的な知識がある」と評価されやすくなります。特に男性の場合、医療事務の経験がない状態では、資格が強力な武器となります。

- 自信につながる: 資格取得によって得た知識は、実際の業務に役立つだけでなく、自身の自信にもつながり、スムーズに仕事に慣れることができるでしょう。

具体的には、「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)」や「診療報酬請求事務能力認定試験」などが知名度も高く、評価されやすい資格です。これらの資格は、男性が医療事務としてキャリアをスタートさせる上で、非常に有利に働くでしょう。

まずは無料で【≫医療事務専門校『日本医療事務協会』】に登録してみる!

- 無理せずに医療系の資格を取れる

- 安価な通信講座で資格を取れる

- 1か月以内の短期間で資格取得できる

- 初学者に分かりやすい教材を探せる

Q4.未経験の男性でも医療事務になれますか?

はい、未経験の男性でも医療事務になることは十分に可能です。

医療事務の求人の中には、経験者を優遇するところが多いですが、未経験者歓迎の求人も少なくありません。特に、医療機関の人手不足が深刻化している地域や、育成に力を入れている病院・クリニックでは、未経験者を受け入れるケースが増えています。

未経験の男性が医療事務を目指す上で、以下の点を意識すると良いでしょう。

- コミュニケーション能力: 患者さんや他の医療スタッフとの円滑なコミュニケーションは、医療事務の基本です。接客経験やチームでの仕事経験があれば、それをアピールできます。

- PCスキル: 電子カルテの導入が進んでいるため、基本的なPC操作(Word、Excelなど)ができることは必須です。

- 学習意欲: 医療制度や診療報酬は常に改正されるため、新しい知識を積極的に学ぶ意欲があることを示しましょう。

- 医療事務資格の取得: 前述の通り、資格を取得することで、未経験でも基礎知識があることを証明でき、採用担当者に良い印象を与えられます。

- 男性ならではの強みをアピール: 体力的な負担の軽減、冷静な対応力、ITリテラシーの高さなど、男性ならではの強みを具体的に伝えることが重要です。

異業種での経験も、医療事務の仕事に活かせる場合があります。例えば、営業職で培ったヒアリング能力や提案力、製造業での品質管理能力など、これまでの経験を医療事務の業務にどう活かせるかを具体的に説明できるよう準備しましょう。

Q5.医療事務から異業種への転職は可能ですか?

はい、医療事務から異業種への転職は十分に可能です。医療事務で培ったスキルは、様々な業界で役立つ汎用性の高いものです。

医療事務の仕事を通じて、以下のようなスキルや経験が身につきます。

- 正確な事務処理能力: レセプト作成やデータ入力など、細かい作業を正確にこなす能力。

- コミュニケーション能力: 患者さんや多職種の医療スタッフとの円滑なコミュニケーション。

- 問題解決能力: 患者さんの問い合わせ対応や、イレギュラーな状況への対応。

- 医療業界の専門知識: 医療制度や医療費に関する知識。

- PCスキル: 電子カルテや各種システム操作の経験。

これらのスキルは、例えば以下のような異業種・職種で活かすことができます。

- 一般事務・営業事務: 正確な書類作成やデータ入力、電話応対など、医療事務の事務処理能力がそのまま活かせます。

- コールセンター: 患者対応で培ったコミュニケーション能力や、クレーム対応の経験が役立ちます。

- IT業界: 医療情報システムに興味があれば、システムエンジニアやITサポートなど、医療DXの知識を活かした職種へのキャリアチェンジも可能です。

- 医療系メーカー・製薬会社: 医療業界の知識を活かし、営業職や品質管理、治験関連の職種を目指すこともできます。

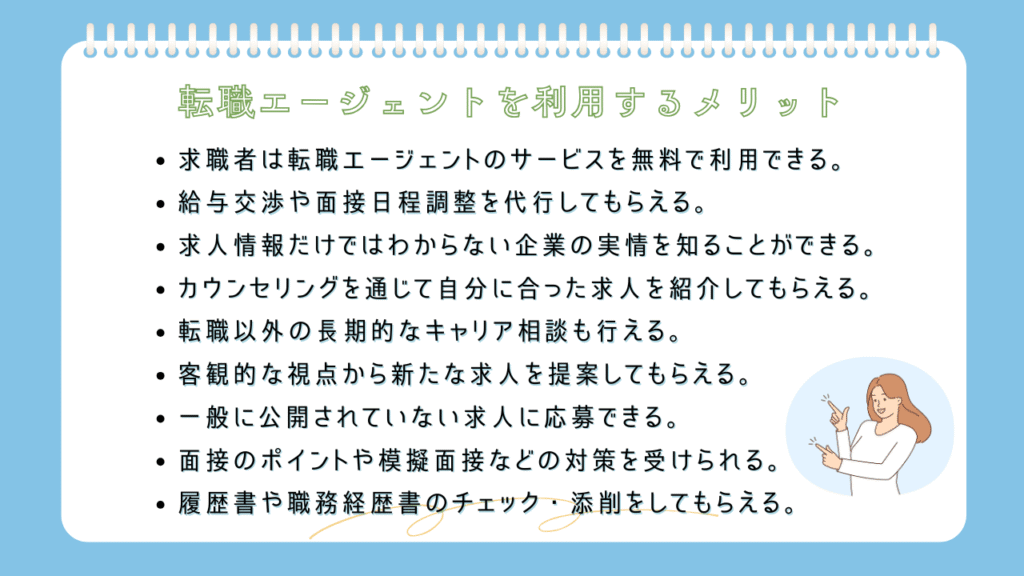

医療事務からの転職をするならエージェントを活用しよう!

転職エージェントを活用することで、就職、転職活動を効率的に進めることができ、成功の可能性を高めることができます。

就職、転職活動は多くの時間と労力を要しますが、エージェントのサポートを受けることで、よりスムーズに進めることが可能です。

転職エージェントはなぜ無料なの?

- 企業からの報酬

- 転職エージェントは、求職者が企業に採用された際に、その企業から報酬を受け取ります。この報酬は、採用された求職者の年収の一定割合(通常は20%〜30%)に相当します。このため、求職者から直接料金を取る必要がなく、無料でサービスを提供できるのです。

- 大量の求職者の獲得

- 転職エージェントは、多くの求職者をサポートすることで、企業からの報酬を最大化しようとします。無料でサービスを提供することで、より多くの人が利用しやすくなり、エージェント自身のビジネスモデルを強化することができます。

- 求職者のニーズに応える

- エージェントは、求職者のニーズに応じて最適な求人を提案し、履歴書の添削や面接対策などのサポートを行います。これにより、求職者がより良い職を見つける手助けをし、成功報酬を得ることができます。

- 情報提供とネットワークの活用

- 転職エージェントは、業界の情報や求人情報を持っており、そのネットワークを活用して求職者に価値を提供します。無料でサービスを提供することで、求職者との信頼関係を築き、より多くの案件を獲得することができます。

このように、転職エージェントは企業からの報酬を基盤にしているため、求職者には無料でサービスを提供することが可能です。

これにより、求職者は気軽にサポートを受けながら、自分に合った職を見つけることができます。

エージェントの利用の流れ

まずは、希望する転職エージェントのウェブサイトから申し込みを行います。

登録は簡単で、必要な情報を入力するだけです。

エージェントとの面談が行われます。

この際に、応募書類の添削やキャリアの方向性についてのアドバイスを受けることができます。

自分の希望や不安をしっかりと伝えることが重要です。

あなたの希望に合致した求人が紹介されます。

興味のある求人には、エージェントを通じて応募が可能です。

面接対策や日程調整など、選考過程でもサポートを受けることができます。

特に、面接前の対策は心強いものです。

内定が決まった際には、条件交渉のアドバイスも受けられます。

自分に合った条件で入社できるようサポートしてくれます。

新しい職場への入社が決まった場合、退職交渉へのアドバイスも受けられます。

円満に現在の職場を退職し、新たなスタートを切るための支援をしてくれます。

複数のエージェントに登録することの重要性

エージェントを利用する際は、複数のエージェントに登録することをお勧めします。

各エージェントには得意な業種や職種があるため、相性の良いキャリアアドバイザーと面談することで、より効果的なサポートを得ることができます。

転職活動が効率化されて、成功の可能性が高まるのはすごくありがたいね!

自分に合ったエージェントを見つけることで、転職活動をさらにスムーズに進めることができるでしょう。

転職を考えている方は、ぜひエージェントの利用を検討してみてください。

専門的なサポートを受けることができるため、安心して転職活動を進めることができます。

- 退職を考えているが、直接話すのが難しい人…上司や同僚との対話が苦手な人にとって、代行サービスはスムーズな退職をサポートします。

- 時間がない人…忙しくて退職手続きを自分で行う時間がない方に、専門的なサポートを提供します。

- トラブルを避けたい人…退職時にトラブルや揉め事を避けたい人にとって、プロの手を借りることで安心できます。

- 退職理由に配慮が必要な人…特別な事情がある場合、代行サービスを利用することで配慮を得られます。

- 退職後の手続きをスムーズに進めたい人…退職後の手続きや次のステップに集中したい方にも適しています。

\安心安全な退職をサポート/

まとめ

以上のラインナップでお届けしました!

本記事では、医療事務の仕事における男性の「辞めたい」という気持ちに焦点を当て、その具体的な理由と、将来性を見据えたキャリアパスについて詳しく解説しました。

医療事務の仕事は、医療現場を支える重要な役割を担っています。

もし現在「辞めたい」という悩みを抱えている男性医療事務員の方がいらっしゃれば、この記事で解説した内容を参考に、ご自身のキャリアを深く見つめ直し、後悔のない選択をするための一歩を踏み出していただければ幸いです。